Aus dem Buch “Die Bienen und das Unsichtbare” von Clemens J. Setz Seite 303

ISBN: 978-3-518-42965-5 Auch als eBook erhältlich

Ĉie amikoj, überall Freunde

In Warschau stand unser armer Freund Vasilij Eroschenko lange auf dem Bahnsteig.

Wieder rauschte die unendlich orientierungsfähige Menschheit an ihm vorüber, ohne ihn zu berühren. Mit den Esperantisten Warschaus war im Vorhinein per Briefkontakt verabredet worden, dass man ihn am Bahnhof in Empfang nehmen und ihm, wie er später im Bericht seiner ersten Reise in den Westen schrieb, »beim Umsteigen behilflich sein und Mut zusprechen« werde. Aber es kam niemand. Die Stunden vergingen. Eroschenko wurde hungrig. Umgeben von Fremden, verwirrt in der überraschend aufdringlichen Wärme dieses Februartags, stand er auf dem Perron. Auf seinem Gewand trug er den grünen Stern, das Abzeichen dieses angeblich in vielen (und gewiss bald allen) Ländern der Erde sozusagen zur Untermiete existierenden Staates Esperantujo. In seinen Erinnerungen ist es ein Moment, in dem er sich nur durch eiserne Strenge und Selbstprüfung davon abhalten konnte, vollkommen zu verzweifeln. Analysiere deine Empfindungen!, sagte er sich. Schüttle deine Angst ab, denn sie hilft dir nicht weiter. Mit Geld und Verstand wird es schon irgendwie gehen. Das alles sprach er sich vor, Stunde um Stunde.

| Zu den Sprüngen gehört auch, daß es damals |

Kurze Zeit später saß er im Zug nach Berlin.

Die Reiseaufzeichnungen erwähnen nicht, was er unternahm, um in den richtigen Zug zu kommen. Ein kleiner Sprung in der Raumzeit. Es ging irgendwie. Sein ganzes Leben ist voll solcher Sprünge. Und nach einer Weile füllt sich selbst das Leben desjenigen, der in alten Dokumenten, gesammelten Schriften und Erinnerungen den Stationen seiner Biografie behutsam nachspürt, mit ähnlichen Sprüngen …

Als der Zug in Berlin ankam, war es dort eiskalt. Sonderbar vollmundig, aber nicht wirklich unverständlich sprechende Menschen umgaben ihn. Ihre Sätze klangen, als hätten sie Kieselsteine im Mund. Immer wieder verstand er einzelne Wörter. Das Deutsche war nur ein, zwei Katzensprünge von seinen bislang erlernten Sprachen entfernt. Glücklicherweise nahmen ihn diesmal Freunde in Empfang.

Freunde, amikoj, dieses Wort verwendet Eroschenko immer wieder, manchmal nennt er sie auch bei dem, zumindest damals, in Esperanto-Kreisen gebräuchlichen Begriff samideanoj, Gesinnungsgenossen. Gemeint sind bei Eroschenko damit meist die Esperantisten, gelegentlich aber auch die Betreiber von Blindenschulen. Das sind die beiden internationalen »Netzwerke«, die ihm die Fortbewegung auf der Erdoberfläche in diesen ersten Reisetagen vereinfachen, und in einer Geste der Wertschätzung vermischt er sie häufig miteinander. Dabei hatte er eigentlich schon zum zweiten Mal aufgeben wollen, denn in Berlin musste er wieder so lange warten. Stunden dauerte es, bis man ihn fand. Vielleicht waren Bahnhöfe ja Orte, an denen man einfach verloren gehen konnte, dachte er.

»Umsonst leuchtest du, grüner Stern. Geh lieber unter, es wär besser. Niemand braucht Sternenlicht am frühen Morgen. Niemand, außer ein einsamer Blinder.«

Auf dem Bahnsteig wurde es leiser und leiser. Ein Mann mit rauer Stimme rief irgendetwas. Dann wehte der Geruch von bratenden Würsten herüber, von fettigem Brot. Und ein Geräusch wie hinter einem Haus aneinandergeschlagene Gießkannen.

Eroschenko ging ein paar Schritte auf und ab. Einfach loslassen, aufgeben. Stern vom Gewand reißen, weg damit.

Aber da eine Stimme: »Vasilo?«

Die „Königliche Blindenanstalt zu Steglitz” gibt es heue noch als Schule für Blinde und Standort für das „Deutsche Blinden-Museum“

Mit den Freunden nahm er ein Frühstück zu sich, er diktierte einige Briefe, dann statteten sie dem Blindeninstitut in Steglitz einen Kurzbesuch ab. Ihr Esperanto klang flink, an den Seiten abgeschliffen und sehr heiter. Er bemerkte, dass er ganz anders sprach als sie, aber schon nach wenigen Stunden konnte er auch problemlos in ihrer Melodie sprechen. Man musste nur, so wie immer, den inneren Stimmstock neu einstellen.

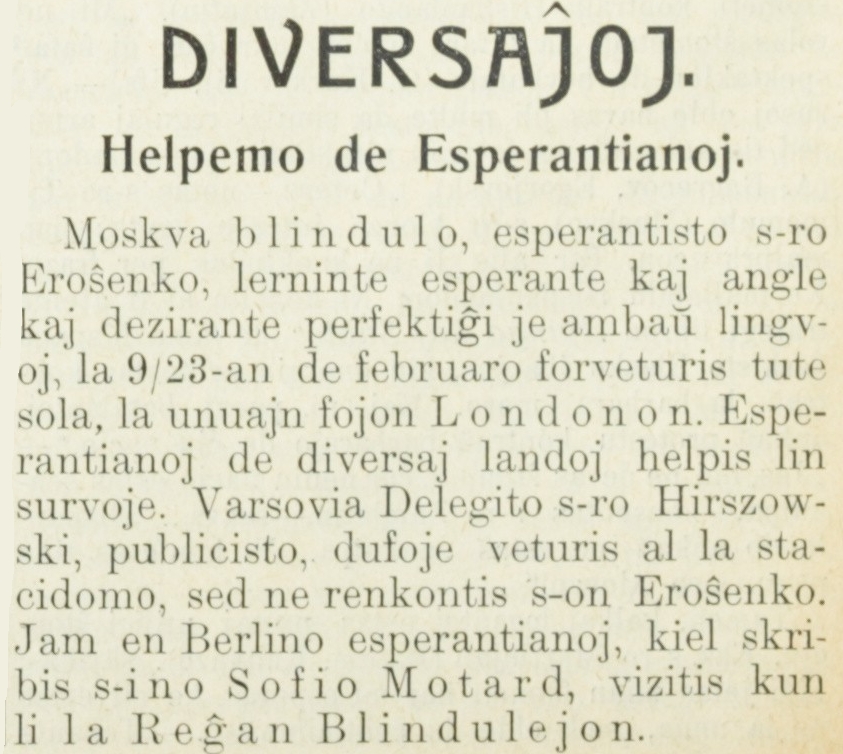

Die russische Esperanto-Zeitschrift brachte eine kurze Meldung überdie Reise unter “Vermischtes”

Dann geht es, seinen Aufzeichnungen zufolge, weiter nach Köln, dort wird er ebenfalls von Freunden erwartet. Bumm, Freunde überall. Es ist schwer für mich, mir so eine Situation vorzustellen. Von Freunden umgeben zu sein, egal wo man [305] sich niederlässt. Auch wenn es eine künstliche und vielleicht auch nicht immer vorteilhafte Struktur in der Welt sein dürfte, dieses Esperantujo, mit all seinen unsichtbaren Verbindungsfäden, die sich in andere Länder erstrecken, so scheint es, zumindest zu Vasilij Eroschenkos Zeiten, nichts auch nur annähernd Vergleichbares gegeben zu haben. Nicht mehr als drei Stunden dauert der Aufenthalt in Köln, Eroschenko hat Zeit für Essen, Trinken und ein wenig Aufwärmen, dann geht es weiter. Der Tee, den er am Bahnhof bestellt, hat nicht einmal Zeit, abzukühlen, da muss er schon einsteigen. »Felica estu via vojago!«, ruft man ihm nach. Möge deine Reise glücklich verlaufen.

Und: »Ni esperas vin revidi!« Wir hoffen, dich wiederzusehen.

»Dankon, karaj amikoj!«, ruft Eroschenko ihnen zu.

Dann fährt der Zug ab, in Richtung Brüssel.

Später, in seinen Reiseaufzeichnungen, fügt er hinzu: »Aber ich hoffe nicht, euch je wiederzusehen: Man träumt nie zweimal hintereinander denselben glücklichen Traum.«

- La unua eksterlanda vojago«, in: La kruco da sageco.

Ich glaube, mir imponieren diese Stellen in seinem Werk am meisten. Eroschenko bewegt sich innerhalb einer magischen Struktur durch die Welt, eines Katalysator-Netzwerks für Begegnungen und Austausch – und doch misstraut er ihr, dieser magischen Struktur. Er wird ihr niemals ganz verfallen, wird niemals vollkommen aufgehen in der völkerverbindenden Utopie, innerhalb der dieses wunderliche Esperantujo gedeiht, obwohl er später gelegentlich in Vorträgen und Reden darauf eingeht und die möglichen Vorteile aufzählt. So ganz überzeugt wirkt er dabei nie. Und es ist genau dieses Misstrauen mitten im Beschenktwerden, das unversöhnliche Innehalten kurz vor der Begeisterung, das mir als das eigentlich Erstrebens- und Nachahmenswerte erscheint.

85 »