Jahreshauptversammlung ELBB

Einladung (Invito)

Protokoll (protokolo) und Bericht des Vorstands PDF Rechenschaftsbericht (ELBB) 2022-2023 (raporto)

Jahreshauptversammlung ELBB Protokoll

Raum: Kaktus, Kiezspinne FAS, Orangerie, Schulze-Boysen-Str. 38 | 10365 Berlin

Samstag, den 30. September 2023

1Begrüßung

Der stellvertretende Vorsitzende Dr. Philipp Sonntag, begrüßte die Teilnehmer in Vertretung des Vorsitzenden Ronald Schindler, und stellte die Beschlußfähigkeit fest. Die stimmberechtigten Teilnehmer wurden der Teilnehmerliste durch Vergleich mit der Mitgliederliste entnommen.

Die Einladung mit der Tagesordnung war an alle Mitglieder verschickt worden. Mitglieder ohne E-Mail bekamen die Unterlagen mit der Post.

2Wahl des Versammlungsleiters und eines Protokollführers

Zum Versammlungsleiters wurde Philipp Sonntag gewählt.

Zum Protokollführer wurde Roland Schnell gewählt.

3Vorstandsberichte 2022/2023

Da der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden schriftlich vorlag (siehe Anlage) konnte sich der Versammlungsleiter auf einige einleitende Anmerkungen beschränken und zur Diskussion (TOP 7) übergehen. Der Rechenschaftsbericht war an die Vorstandsmitglieder verschickt worden und lag in ausreichender Anzahl als Kopie vor.

4Finanzbericht

Der Finanzbericht von Dr. Philipp Sonntag konnte ebenfalls kurz ausfallen. Die Freistellung für 2022 wurde vom Finanzamt gewährt. Einnahmen und Ausgaben blieben im Rahmen.

Ein Vergleich der Mitgliederlisten von 2021 und 2023 zeigt, daß einige neue Namen erscheinen, zum Teil bekannte, zum Teil völlig unbekannte, die möglicherweise über die Esperanto-Jugend angeworben wurden.

Zu dem Versuch ein Festgeldkonto einzurichten bat Dr. Philipp Sonntag um folgende Klarstellung

- Der Versuch das Vermögen bei der Postbank als Festgeld mit bescheidenen Zinsen anzulegen, war sowohl online, als auch in der Filiale (welche Hilfe pauschal verweigerte) erfolglos. Danach online plus Telefon-Unterstützung aus der Zentrale gelang auch nicht und ein weiterer Gang zur Filiale wurde empfohlen. Der Leiter der Deutsche Bank, als Eigentümer der Postbank, hat öffentlich Besserung versprochen. Phil Sonntag als Kassier will es nochmal bei der nahen Filiale in Berlin versuchen. Als Alternative wurde die TF- Bank aus Norwegen genannt, welche Festgeld anbitetet, auch während man dort kein Konto hat. Dies wurde als Notfall-Lösung akzeptiert.

Im Moment fordert die Postbank “noch etwas Geduld”.

5Berichte der Kommissionen/Beauftragten

1Revisionskommission

Es gab nichts zu berichten.

2Beschwerdekommission

Es gab nichts zu berichten.

3Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

Roland Schnell berichtete mündlich, dass ein Verteiler für die Berliner und Brandenburger Tagespresse aufgebaut wurde, der aber nur mit solchen Angeboten versorgt wurde, die keine Esperanto-Kenntnisse voraussetzt. Ausgewählte Angebote wurden in dem Web-Service „gratis in Berlin“ eingetragen. Eine direkte Reaktion war nicht festzustellen.

6Berichte aus den Gruppen und Initiativen

7Diskussion zu den Berichten

Eine Frage betraf die Situation der “Gruppen” in Brandenburg, die im Bericht “ohne Gruppenleben” erwähnt wurden. Es soll bei den dortigen Mitgliedern nachgefragt werden, ob angesichts der Inaktivität nicht eine Streichung als Gruppe angezeigt sei.

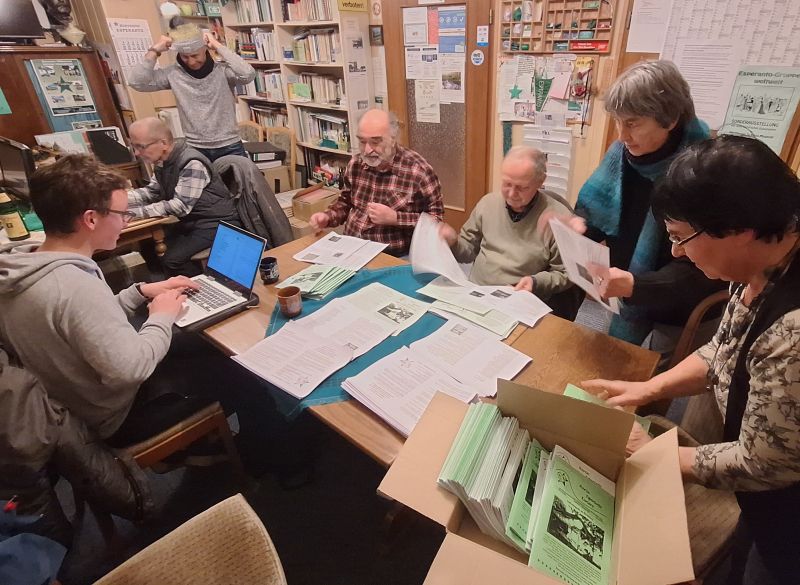

Die Veranstaltungen im “Esperanto-Laden” in der Katzbachstrasse immer am 1. Montag im Monat statt. Der Organisator Fritz Wollenberg gab an, daß 2013 noch vier Verantstaltungen stattgerfunden hätten, bis er wegen Krankeit unterbrechen mußte. Im Berichtszeitrum waren das folgenden Themen mit unterschiedlicher Teilnehmerzahl.

Die Veranstaltungen fanden

- September 2022 – Der Esperanto-Weltkongress in Montreal

- Oktober 2022 – Demenz und Kohärenz

- November 2022 – FAME-Kulturpreis für Nataŝa und Ĵomart

- Dezember 2022 – Der 100. Deutsche Esperanto-Kongress in Braunschweig

- Januar 2023 – Archäologie in Brasilien

- Februar 2023 – Die Jugend-speranto-Woche (JES) 2022/2023 bei Oranienburg

- März 2023 – Deutsche Esperanto-Kongresse – Meilensteine

- April 2023 – Braunschweig – die Stadt des 100. Deutschen Esperanto–Kongresses

- Mai 2023 – Letzte Vorbereitungen für Braunschweig – erste Gespräche zu Straßburg

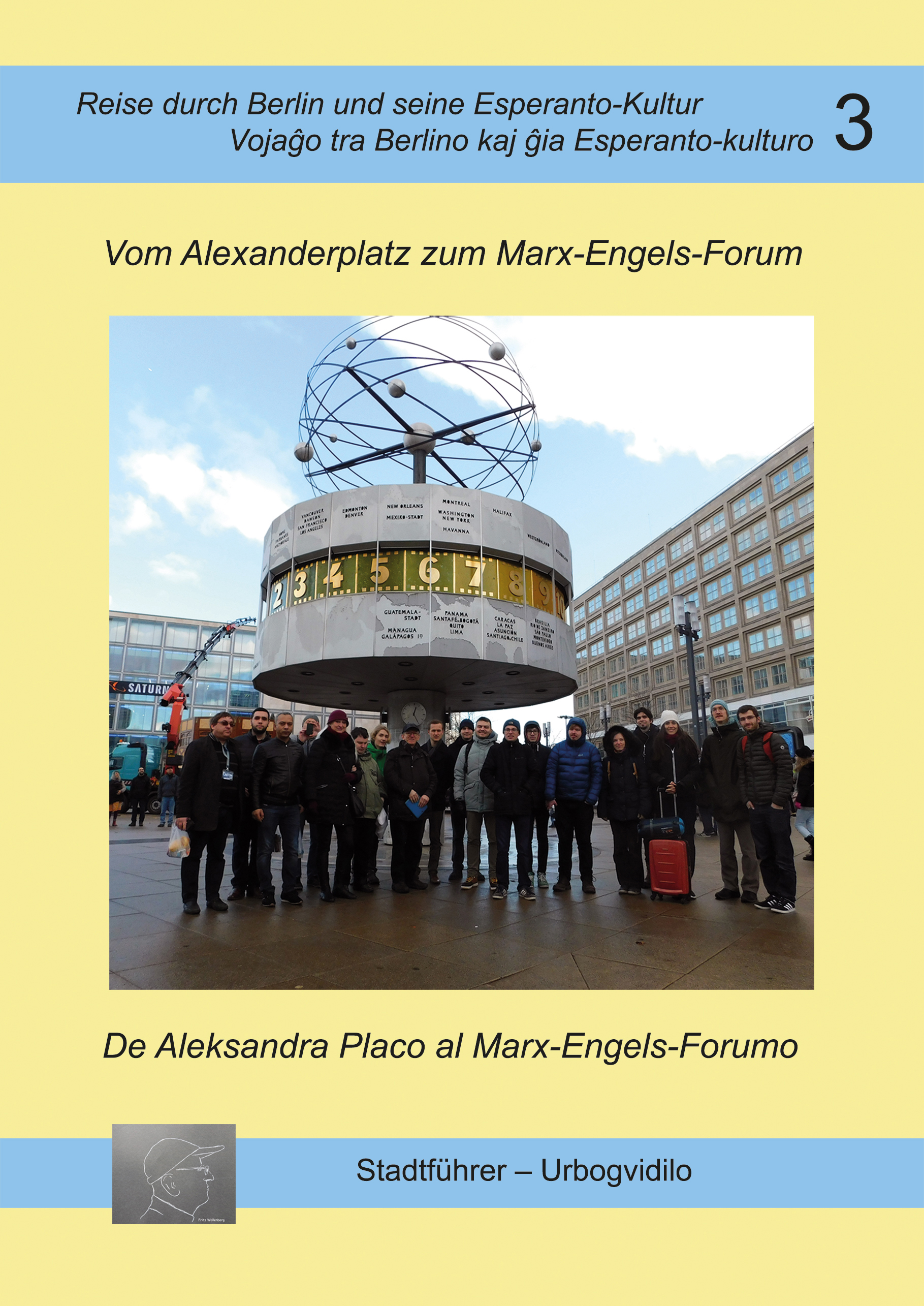

- Oktober 2023 – Zweisprachiger Berlin-Stadtführer Band 3 (in Vorbereitung), der sich mit der Gegend um den Alexanderplatz beschäftigen wird

Das sich Fritz Wollenberg offenbar gut seiner Krankheit erholt hat, wird er die Reihe fortsetzen und gleich über die weiteren geplanten zweisprachigen Stadtführer infomieren

Eine Unstimmigkeit im Rechenschaftsbericht betraf die „anderen Veranstaltungen“. Es wurde gebeten, das es sich um ein Dokument des Vereins für Amtsgericht und Finanzamt handelt, klar zwischen den Veranstaltungen zu unterscheiden, die der Verein verantwortet (Zamenhof-Fest, HaM, Montags am Viktroriapark usw.) und solchen, die von andedren Gruppen und Personen in Berlin angeboten werden (Lichtblick: Lu, Spiele: Jessica, Stacio Halbe; Ralf). Die Veranstalter sind nicht Mitglied in der ELBB und lehnen das teilweise explizit ab.

Eine weitere Nutzergruppe von Seiten der ELBB ist die legendäre Ĵaŭda rondo (Donnerstagsrunde), die von Johann Pachter wiederbelebt werden soll. Immer am 4. Donnerstag im Monat in der Katzbachstrasse (Esperantoladen).

Es ergab sich die Frage, wie lange der Esperantoladen für Veranstaltungen der ELBB zur Verfügung stehen würde. Nach Auskunft von Ulrich Brandenburg, (früherer Vorsitzender von GEA) läuft der Mietvertrag noch bis Ende 2014. Danach ergibt sich ohnehin das Problem, wohin mit der Bibliothek der ELBB, die dort zum Teil als Präsenzbibliothek steht. Die Kosten für den Raum werden überschlägig (Miete, Heizung, Nebenkosten) auf 10.000 im Jahr geschätzt.

8Entlastung des Vorstands

Auf Antrag des Mitglieds Gerd Bussing wird der Vorstand per Akklamation für die Periode bis 30. September 2023 entlastet.

Satzungsgemäß waren keine Vorstandswahlen erforderlich.

9Eigene Vorhaben 2023/2024

2Treffen im Haus am Mierendorffplatz

3Zamenhoffest 2023

Die Vorbereitungen laufen. Es gibt Angebote für kulturelle und musikalische Beiträge. Als Beitrag sollen 5,00 € oder mehr als freiwillige Spende erbeten werden.

410.4 2024-05-01 Brückenfest in Frankfurt (Oder)

510.5 2024-09 Sommerfest auf dem Esperantoplatz

610.6 2024-12 Zamenhoffest, Berlin, Kiezspinne

10Sonstiges

Phlipp Sonntag bat darum, seine Überlegungen zu einem “Update zur Anwendung von Homaranismo für Gegenwart und Zukunft” zu beachten. Sie sind zu erreichen über den neuen Menüpunkt Weltanschauung

Es fiel auf, daß sich der Tag des geplanten Zamhofenhof-Festes in Berlin mit der 33. Jahrestagung der GIL (Gesellschaft für Interlinguistk) Schwerpunktthema „Plansprachen und Typologie“.überschneidet. Da immer auch einige Esperantisten daran teilnehmen und Johann Pachter sogar einen Bücherstand machen will, sollte darauf hingewirkt werden, daß das im Programm der GIL berücksichtigt wird.

11Vortrag: UEA-Weltkongress 2023 in Turin

Schon um 16:00 konnte sich Ulrich Brandenburg zu seinem Vortrag über den diesjährigen Weltkongress (UK) in Turin bereitmachen.

Ulrich Brandenburg berichte von seinen ganz persönlichen Eindrücken. Der Kongress fand in der Universität statt und auch die Mensa konnte für preisgünstige Mahlzeiten in Anspruch genommen werden. Das Bankett, fand aber ganz nobel im königlichen Schloss statt, denn Turin war auch einmal die Hauptstadt von Italien. Danach gab es Tanz im Garten für alle.

Er zeigte auch das “offizielle” Erinnerungsvideo und die Einladung zum UK 2024 in Arusha, Tansania. (VouTube mit Werbung). Bis zum 1. Oktober 2023 haben sich 121 Personon aus 36 Ländern angemeldet, davon aus Tansania 15, Deutschland 12, USA und Brasilien je 7.

Einladung

Ort: Kiezspinne FAS, Orangerie

Adresse: Schulze-Boysen-Str. 38 | 10365 Berlin;

Raum: Kaktus

Datum und Uhrzeit: Samstag, den 30.09.2023, 15-18 Uhr

Tagesordnung

- Begrüßung

- Wahl des Versammlungsleiters und eines Protokollführers

- Vorstandsberichte 2022/2023

- Finanzbericht

- Berichte der Kommissionen/Beauftragten

- Revisionskommission

- Beschwerdekommission

- Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

- Berichte aus den Gruppen und Initiativen

- Diskussion zu den Berichten

- Entlastung des Vorstands

- Vorstandswahlen

nicht notwendig

- Wahl der Beauftragten (soweit notwendig)

- Kassenprüfer

- Beschwerdekommission

- Öffentlichkeitsarbeit

- Eigene Vorhaben 2023/2024 (Auszug)

- Montags am Viktoriapark

- Treffen im Haus am Mierendorffplatz

- 2023-11-25 Zamenhoffest 2023

- weitere Programmvorschläge?

- Beitrag: 5,00 € oder freiwillige Spende?

-

- 2024-05-01 Brückenfest in Frankfurt (Oder)

- 2024-09 Sommerfest auf dem Esperantoplatz

- 2024-12 Zamenhoffest, Berlin, Kiezspinne

- Sonstiges

- Vortrag: UEA-Weltkongress 2023 in Torin

(Ulrich Brandenburg)

Über die Orangerie der Kiezspinne ist ein kleiner Imbiss + Getränke möglich!

18:00 Uhr Ende der Jahreshauptversammlung

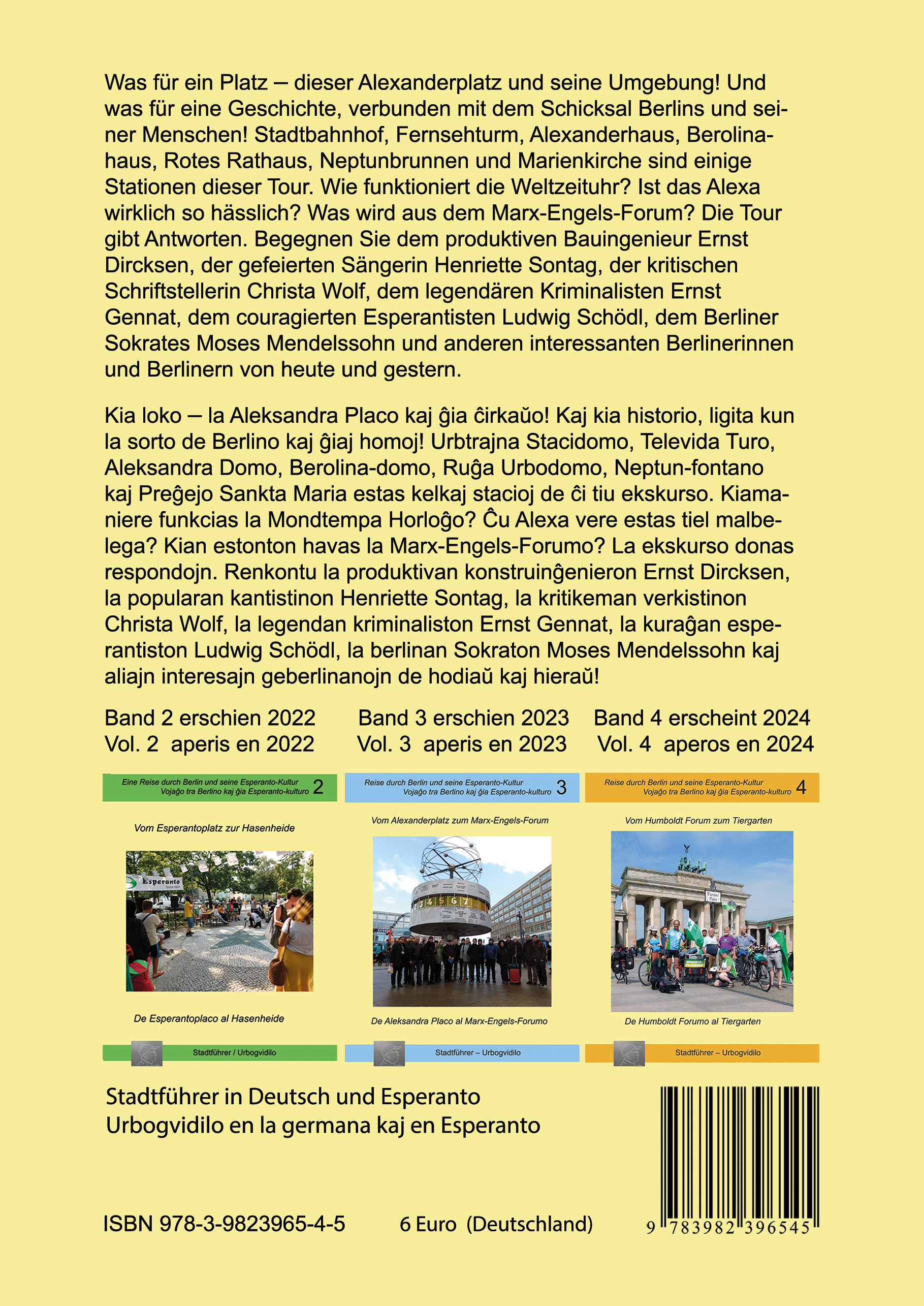

„Vom Alexanderplatz zum Marx-Engels-Forum“ als Band 3 der Reihe Reise durch Berlin und seine Esperanto-Kultur im Verlag Fritz Wollenberg, ISBN 978-3-9823965-4-5, Preis: 6 Euro.

„Vom Alexanderplatz zum Marx-Engels-Forum“ als Band 3 der Reihe Reise durch Berlin und seine Esperanto-Kultur im Verlag Fritz Wollenberg, ISBN 978-3-9823965-4-5, Preis: 6 Euro. für Esperanto-Lernende ergänzt.

für Esperanto-Lernende ergänzt. Die Stadt

Die Stadt